6月13日、観光ビジネスクラスの学生たちは、文化体験の一環として、篠原まるよし風鈴様を訪問し、風鈴作りのワークショップに参加しました。学生たちは、ゼロから風鈴を作るガラス吹き体験と、風鈴に絵を描く絵付け体験のどちらか、または両方を選んで挑戦しました。

風鈴の作り方の説明

🔥 ガラス吹き体験

風鈴のガラス部分を作る作業は、想像以上に体力を使う工程でした。炉の近くはとても暑く、呼吸のコントロールが重要です。

息が弱すぎるとガラスは膨らまず、強すぎると落ちて割れてしまいます。一つの風鈴を完成させるには、何度も吹いて回し、炉に戻して形を整える工程を繰り返す必要がありました。

最初のチャレンジで失敗し、何個も割ってしまう学生もいましたが、最終的には自分だけの風鈴を完成させることができました。

🎨 絵付け体験

まず最初に、学生たちは風鈴の伝統的な模様とその意味について学びました。

- 金魚:お金や豊かさを引き寄せる

- 花火:喜びやお祭りの象徴

- 花:季節の美しさや詩的な雰囲気

- 蜻蛉(とんぼ):魔除けの意味

続いて、職人の方から絵の描き方のアドバイスを受け、実際に絵付けを行いました。

このお店では、なんと1日に100個以上の風鈴を制作しており、学生たちも驚いていました。

また、風鈴の絵付けについても学びを深めることができました。絵付けでは、内側に描くのが伝統的な方法で、模様が長持ちします。ただし、外側だけに描く方法もあり、こちらは初心者には描きやすいものの、時間が経つと模様が落ちやすくなります。別の方法としては、まず外側に下絵を描き、内側に本番の絵を描くやり方もあります。この場合、内側の絵が完成したら外側の下絵を拭き取ることで、内側だけの綺麗な模様に仕上がります。乾く前であれば、布で簡単に拭き取って修正できるので、初心者にも安心です。

近年では、風鈴の模様は伝統的なものに限らず、自由な発想で描かれることが増えています。

学生たちも伝統的な模様を選ぶか、自分のオリジナルデザインに挑戦するか、それぞれ自由に選びました。

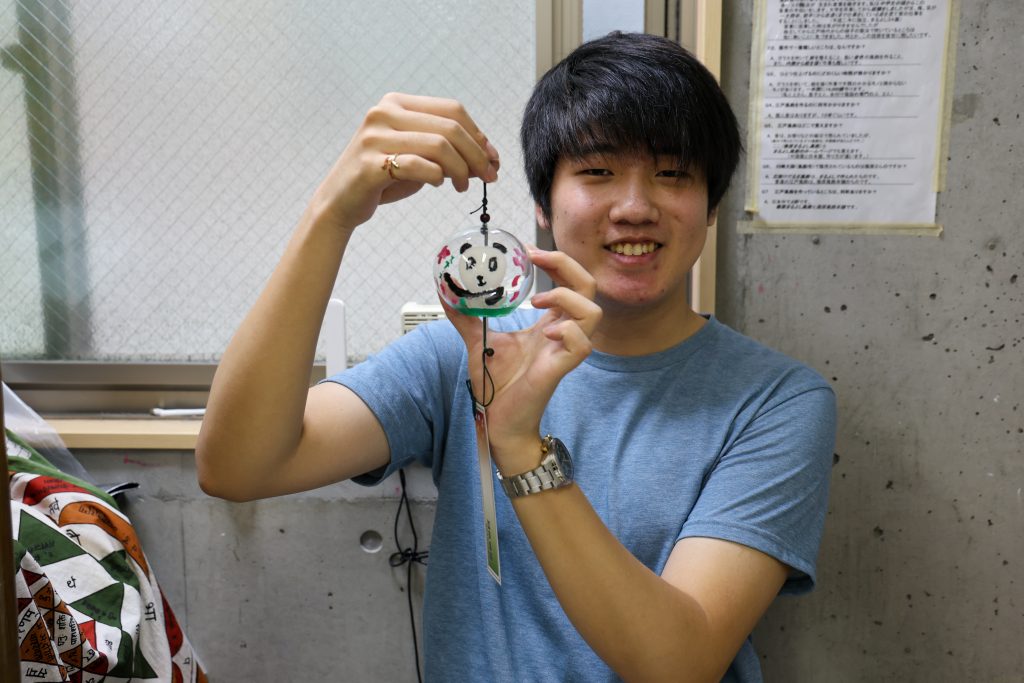

パンダやブタ、桜に囲まれた富士山、さらにはジブリやマリオのキャラクターを描いた学生もいれば、波模様や竹など、落ち着いた伝統的な柄を選んだ学生もいました。

最後には、個性豊かで表情の異なる風鈴がずらりと揃い、それぞれの想いがこもった素敵な作品が完成しました。

感想文

レーレ(オランダ)

社会見学として御徒町へ風鈴を作りに行った。観光ビジネスクラスは、いつも楽しい見学をして、色々学べる。特に、御徒町のような東京の面白い観光スポットへ行くことができます。クラスのメンバーは、半分ガラスを吹いて、絵を描いた。半分は、絵だけを描いた。私は両方した。吹く時、4回失敗して、ガラスの職人が手伝ってくださった。最後にいい風鈴を作れた。他のクラスメートが吹いている時、職人にいくつかの質問をした。毎日180個も作るとのことで、すごいと思った。絵を描くのも難しかった。風鈴の中に描かなければならないから。一生懸命がんばって、ついにきれいな風鈴になった。すごく楽しい体験だった!

スラバ(ロシア)

とても伝統的な場所だった。私は長い間、絵を描いていないから、ボールの中に自由に絵を描くのはなんだかなつかしかった。もちろん、自分で描いた風鈴より、お店で買った物の方がもっときれいだが、すべてゼロから自分で作るのは(ガラスを吹くことから絵を描くことまで)、良い体験になった。機会があれば、是非友達ともう一回行ってみたい。忙しい東京に、あのような静かな伝統的な文化を保存している場所があるとは思わなかった。

みやび(台湾)

職人の腕に関心しました。ガラスを吹けるようになるために、10年間かかったそうです。仕事の場所はとても暑くて夏になると大変なことになるそうです。毎日100個以上の風鈴を作れるのはすごいと思いました。自分で吹く体験ができて職人のすごさがもっと分かりました。キレイな形にするため、繊細な調整をする必要があります。風鈴に絵を描く時にも、また技術が必要です。内側に描くので、不器用な私にとって、キレイにするのは難しかったです。でも、みんなの作品を見て癒されました。風鈴は一つ一つ丁寧に作るので、形と大きさは全然違います。音も違うので、唯一無二の風鈴作りを体験できて本当に良かったです。 今、家に飾っています。今年の夏は良い雰囲気になります。